En

la ciudad de Madrid, a lo largo de su historia, se han fundado varias

instituciones con distintos fines. Muchas de ellas han desaparecido, una vez,

que han cumplido sus objetivos, ya que superada, su etapa de vida activa, ya no tenían objeto.

Una de dichas instituciones es el Asilo

de Lavanderas, cuya actividad se mantuvo entre los años 1871 y 1936; hoy

constituye un bonito “recuerdo” que fue fundado por María Victoria, la esposa del rey Amadeo de Saboya.

Las Lavanderas del Manzanares

Nos

parece fundamental dedicar un apartado al tema de las lavanderas que tuvieron una trascendencia muy importante en la vida social de la ciudad y han sido

objeto de una gran cantidad de comentarios,

tanto literarios, en la pintura y en la fotografía.

Arturo Barea en su trilogía La forja de un rebelde dice: “Yo sé lo que es ser hijo de la

lavandera. Sé lo que es que le recuerden a uno la caridad”. Este comentario nos

evoca la triste historia de las

lavanderas del Manzanares y su influencia en esta parte de la ciudad.

En

Madrid, un número elevado de mujeres,

desde niñas a ancianas, no podían conseguir otro modo de vida mejor que dedicarse a lavar la ropa, de la mañana a la noche, en la propia orilla del río

Manzanares, en la propia orilla del mismo o en los lavaderos. Tanto si hacía

frío, calor, lloviera o nevara. El número

de lavanderas, entre finales del siglo XIX y principios del XX, se puede

estimar en unas 5.000 mujeres, dedicadas a este duro trabajo, mal pagado e

insalubre, con contacto permanente en prendas infectadas, de enfermos

contagiosos, sin medios de desinfección ni protección. Este trabajo llevaba otras tareas aparejadas, como son el traslado de la ropa, desde los

hogares donde se recogía hasta el río y devolverla limpia y seca a su lugar de

origen. Esto se hacía en cualquier época del año, como ya se ha comentado y,

además, debían cargar con sus hijos,

si no tenían con quién dejarles y debían estar con ellas a la orilla del río o

deambular solos por los barrios aledaños o zonas de miseria de la ciudad.

En

la mayoría de las ciudades, pueblos y aldeas españolas hubo muchas mujeres

dedicadas a este oficio; aunque trabajaban en mejores condiciones, los

lavaderos eran urbanos y resguardados, en patios de conventos, o a la entrada

de las poblaciones.

Pero

el caso de Madrid, con el Manzanares,

era muy peculiar; había extensos

arenales, en ambas orillas, con abundancia de isletas tapizadas de hierba,

la profundidad de sus aguas permitía que el río se pudiera cruzar, saltando de

isleta en isleta; aunque se instalaron pasarelas de madera.

Goya, castizo y conocedor de la ribera del

Manzanares, fue el primer pintor que nos refleja

este trabajo (Fig.1) en uno de sus Cartones; aunque les da un aire alegre y

festivo.

Figura 1. Las lavanderas

en el Manzanares. Francisco de Goya

Las

zonas donde se concentraban el mayor

número de lavanderas era entre los puentes de Segovia y Toledo y en torno al actual puente de la Reina Victoria; anteriormente, había un “Puente

Verde”, de Pedro de Ribera que se arruinó por el paso del tiempo. Su

denominación responde al color con el que estaba pintada la pasarela de madera.

Era una zona en la que había muchas praderas, entre el puente del Rey y al

final de la Cuesta de San Vicente.

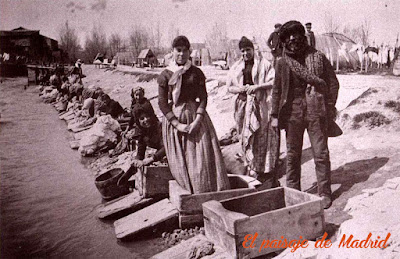

Figura 2. Cajones de las

lavanderas

Las

lavanderas se solían poner en una especie de cajón de madera (Fig. 2) que

tenía una tabla donde frotaban la ropa, aplicando la “ceniza de la colada” que

se hacía cociendo ceniza de la cocina, en barreños y, finalmente, la colgaban

en los tendederos verticales. Asimismo, para hacer la colada empleaban jabón

que compraban en las fábricas de la zona sur de la ciudad. Además, este trabajo suponía un esfuerzo físico muy fuerte por las tantas horas que permanecían

agachadas, encorvadas y de rodillas, soportando las inclemencias del tiempo. El

Ayuntamiento sacaba bastante renta de los lavaderos, sufragando con ello el

salario de los porteros y otros funcionarios, aunque cada pocos años debía

restaurar el complejo entramado de canalillos y pontones, arrasados por las

crecidas del río.

Este

tema de las lavanderas es muy recurrente porque da una idea muy clara de los

problemas socioeconómicos que sufría una parte importante de la sociedad madrileña. Fue Pío Baroja, el

escritor que hizo referencia a este trabajo; en la Busca en su trilogía La lucha por la Vida; observó el río sucio, maloliente y pestilente

pero quiso mejorar el panorama de la miseria: “en los lavaderos del Manzanares

brillaban al sol ropas puestas a secar con vívida blancura”.

Figura 3. Tendederos en

el río, con el Puente Verde al fondo (1905)

Carlos III mandó construir al arquitecto Juan de Villanueva unos lavaderos cubiertos, en la orilla

oriental del río y una acequia con agua limpia que llegaba de cursos más altos;

estaba situado en la zona que ocupa, actualmente, el final del “Pasadizo de

José Bonaparte”

El

“Asilo de Lavanderas” se construye

durante el reinado del rey Amadeo de Saboya y de su esposa, María Victoria. A pesar del poco tiempo

que permanecieron en España, como reyes, hicieron algunas obras de caridad. La

reina que tenía una gran fortuna y era muy generosa pero su gran obra, sin

duda, fue el “Asilo de Lavanderas”.

En

los años veinte quedaban todavía unos dieciochos lavaderos pero como el río

estaba cada vez más sucio y en los domicilios empezaban a tener agua corriente,

los lavaderos fueron desapareciendo de las riberas del Manzanares.

“La Rosa de Turín”

Con

este sobrenombre se conoce a María Victoria del Pozzo y de la Cisterna que era

la esposa de Amadeo de Saboya, el duque de Aosta. La historia se estos

personajes es un poco triste, sobre todo, en su relación con España. En 1868,

al triunfar la “Gloriosa” y al ser derrotadas las fuerzas reales en Alcolea, Isabel

II se ve obligada a ir a vivir a Francia, en concreto a París.

El

general Prim propuso a las Cortes la

posibilidad de que varios personajes fueron nombrados rey. El que más

votos obtuvo fue el duque de Aosta.

El día 30 de diciembre de 1870, llega a España Amadeo de Saboya, desembarcando

en la ciudad de Valencia. Cuando llega a

Madrid, su primer acto oficial

fue velar el cadáver del general, en

la basílica de la Virgen de Atocha, ya que unos días antes el citado general

mismo había sufrido un atentado.

María

Victoria no llegó con su esposo ya

que estaba convaleciente del

nacimiento de su segundo hijo; ella llega a Madrid, en marzo de 1871. Es una historia conocida el trato tan frío que tuvo la pareja en

los tres años (1870-73) que permanecieron en la capital: mal recibimiento,

desprecio en los actos oficiales, les alojaron en las estancias peores del

Palacio Real, un intento de atentado, etc.

A

pesar de todo esto la reina, que

poseía una gran fortuna, destaca por

su generosidad, de aquí viene el sobrenombre

por el que se la conoce, se dedicó a hacer obras

de caridad o beneficencia: ayuda a Concepción Arenal, en su labor

asistencial; funda un Hospital que primero se llamó “de Amadeo” y, después, se

convertiría, en lo que hoy es, el Instituto Oftálmico Nacional y el Hospital homeopático de Eloy Gonzalo. En la

Figura adjunta se ve a la reina visitando el Hospital de Incurables. Pero,

sobre todo, su fundación más interesante,

desde el punto de vista social fue

el “Asilo de Lavanderas”

Figura 4. Visita de la

reina al Hospital de Incurables

La “Casita del Príncipe”

Con

esta denominación, también, se conoce al Asilo

de Lavanderas, ya que la renta de

25.000 pesetas asignada por el Estado al heredero de la Corona se empleó para la construcción del mismo.

La

idea fundacional partió del acto que

hizo la propia soberana de amamantar al

hijo de una lavandera que lloraba junto a su madre, mientras ella lavaba en

el río, con el fin de calmarlo; la reina estaba criando a su segundo hijo. Ante

esta situación se le ocurrió que había que construir un edificio para

atender, tanto a los hijos como a las madres.

El

“Asilo” se inauguró en 1871, seis meses

después de la colocación de la primera

piedra. Estaba situado entre la Puerta de San Vicente y el Paseo de la

Florida. Su configuración era la

siguiente: al entrar se atravesaba un pequeño jardín por el que se acudía

al oratorio. El edificio se componía de

dos departamentos: el de niños lactantes que contaba con cunas de hierro y con

un aula y la dependencia de las lavanderas que se comunicaba con el espacio

dedicado a urgencias.

Figura 5. Situación

general del Asilo, en la Glorieta de San Vicente

En

esta Figura se aprecian una serie de elementos: el espacio libre entre el Asilo

y la Puerta de San Vicente que preside la Glorieta y el Camino del mismo

nombre, la Estación del Norte o del Príncipe Pío; había una pequeña zona

ajardinada que lo rodeaba.

Los facultativos del Patrimonio Real aplicaban

los primeros auxilios y la farmacia palatina facilitaba los

medicamentos necesarios. Se daba asistencia a los niños desde los dos meses

hasta los cinco años. En esta fundación,

los hijos de las lavanderas eran atendidos

por ocho hermanas de la Caridad; incluso había camas por si alguna

lavandera sufría un accidente y debía ser atendida. Se la considera la primera guardería infantil instalada en

España y todos los gobiernos posteriores la respetaron.

Figura 6. Vista frontal del

Asilo de Lavanderas

Tras

la Guerra Civil, el Asilo desapareció

y en 1946 fue reedificado entre los Paseos de Pontones e Imperial pero pasó a

ser un colegio ya que la actividad para la que fue fundado ya había finalizado.

El

12 de febrero de 1873, se produce la partida

de toda la familia de los Saboya.

Tomaron el tren en la estación del Príncipe Pío y seguro que María Victoria echaría una última mirada a

su gran obra. Partieron hacia Lisboa y después a Italia, la reina que

llevaba algún tiempo enferma, muere muy pronto de tuberculosis y Amadeo contrae

matrimonio de nuevo. La historia no se ha ocupado debidamente sobre esta

familia y, a pesar, de su brevísimo reinado su labor debe ser reconocida

y no debe olvidarse.

Noticias en la prensa de la época

La

construcción del Asilo fue, sin duda, un acontecimiento en la sociedad

madrileña, del momento y como tal se reseñó en la prensa, apareciendo noticias

muy distintas, en los periódicos desde el 9 de julio de 1871 hasta el 3 de

diciembre de 1879. Se han consultado algunos

periódicos y se han encontrado doce

noticias en: La Iberia, El Imparcial y La Época. Se recogen las que nos han parecido más interesantes.

La Iberia (9/07/1871):

Se

habla de la colocación de la primera piedra por la reina, doña María Victoria.

Asimismo, se indica el agradecimiento del pueblo a la iniciativa caritativa de

la misma.

El Imparcial (10/07/1871):

Se

comenta que con motivo de la construcción del Asilo, se trasladará la fuente,

denominada el “Niñote” (también conocida de los “Mascarones”) a la Casa de

Campo.

Esta

fuente formaba parte de la Glorieta de San Vicente con la Puerta del mismo

nombre; aunque en realidad fue demolida.

En

esta misma noticia se detalla cómo fue el acto de la colocación de la primera

piedra, las personalidades y el numeroso público que aplaudió con entusiasmo y

lanzando “vivas”. Para la ceremonia se había instalado una tienda de campaña,

al acabar el acto, los reyes se dirigieron a la ermita de San Antonio. Se había

construido un precioso arco donde se construía el edificio y el arquitecto fue

don Santiago Angulo.

El Imparcial (11/07/1871):

Los

periódicos carlistas: dicen que el párroco de San Marcos, el obispo auxiliar de

Madrid, el vicario y otros sacerdotes a quienes se acudió para bendecir,

anteayer, las obras de las Casas del Príncipe. Se señala que el Pensamiento Español a pesar de llamarse

católico, censuran que hayan ido a molestar a respetables sacerdotes don tan

“extraña incumbencia”. La “extraña incumbencia” es bendecir el asilo que la

reina costea para recoger en él a los hijos de las lavanderas…

La Iberia (18/08/1871):

“Con

cargo a la asignación del príncipe se está construyendo el asilo-escuela para

los niños de las lavanderas,

presupuestado, en veinte mil duros el coste del edificio y en diez mil duros

anuales su entretenimiento”.

La Época (14/01/1872)

Se

recoge la inauguración del asilo que fue un acto protocolario pero entrañable.

Una vez realizada la ceremonia con sus discursos los reyes lo visitaron y

hablaron con las lavanderas que sostenían en brazos a sus hijos.

Figura 7. Imagen de la

inauguración del Asilo de Lavanderas

El Imparcial (17/01/1872):

El

señor Antonio González, un vecino del barrio leyó un discurso de gracias a los

reyes.

El Imparcial (21/06/1872):

“Ha

visto la luz pública la preciosa canción Berceuse,

original del Sr. Don Fermín Álvarez, dedicada a la reina, y a los productos de

su visita al Asilo de lavanderas establecido fuera de la Puerta de San

Vicente”.

La Época (19/07/1875):

“El

miércoles próximo se estrenarán en el teatro de los bellos y elegantes jardines

orientales, el juguete cómico en un acto Y

usted es mi padre, y el cuadro dramático Las Lavanderas del Manzanares, ambas de aplaudidos autores y de las

que tenemos buenas noticias”.

El Imparcial (03/12/1876):

Se

hace referencia a la queja del Sr. Marqués de Sandoval en la que se habla que

se había borrado el letrero en el asilo benéfico en Madrid con elogio a su

fundadora, la reina Mª Victoria. No se sabe por qué ha sido borrado ni quién

pero, al final, se dice que podía ser algún miembro del partido republicano

donde figuraban hombres que por la noche

era ministros de D. Amadeo de Saboya y que amanecían ministros de la República

española, “aquellos que ahora se contristan y llenos de unción elevan al cielo

sus preces para dar gracias a la que tanto hicieron sufrir y a la que

perdieron”.

¿Qué queda del Asilo de Lavanderas?

Es

uno de tantos elementos desaparecidos de

Madrid que merece ser recordado,

fundado a finales del siglo XIX,

tanto por la generosidad de su promotora como por su función social. No es un hecho

demasiado conocido y con esta entrada al blog pretendemos que se dé a conocer,

tanto la historia de las lavanderas del

Manzanares como de la obra de

caridad de la reina Mª Victoria; cuyo paso por Madrid fue muy fugaz pero

aprovechado.

Se

puede ver en la Figura 8 una vista aérea de la época donde se ve con cierto

detalle los elementos que lo rodeaban.

Figura 8. Vista área

Actualmente

se le recuerda en uno de los elementos

señalizadores instalados, en la Glorieta de San Vicente, que se han

realizado con el proyecto de Madrid Río.

Se ha construido un muro de hormigón dividido en distintas épocas: 1909; 1934; 1959;

1984 y 2009; donde se cuenta la historia del río y se reflejan sus elementos en

las citadas fechas. En la correspondiente

a 1909, principios del siglo XX, se representa

el Asilo.

Figura 9. Cartel señalizador

Fuentes de Investigación:

- BAREA, ARTURO. La Forja de un Rebelde. RBA. 1951

- BAROJA, PIO. La Lucha por la Vida. La Busca

- ORTEGA VIDAL, JAVIER; MARTÍNEZ DÍAZ, ÁNGEL; MARÍN PERELLÓN, FRANCISCO JOSÉ. Entre los Puentes del Rey y de Segovia. Secuencias gráficas del río Manzanares desde el siglo XVI al XX. Colección Libros Patrimonio. Mayo 2008.

- REGO, FÉLIX. Madrid y su Río. La Ribera del Manzanares. TEMPORAE. 2016

- Revista MADRID HISTÓRICO nº 11. Septiembre/Octubre 2007. Huellas Madrileñas de una reina olvidada. El asilo de lavanderas, primera guardería de la Villa y Corte.

- Revista MADRID HISTÓRICO nº 45. Mayo/Junio. 2013. Dossier. Proyecto Madrid Río.

Agradecimiento:

Agradecemos

a la arquitecta María Jesús Montero Burgos, la búsqueda que ha realizado en http://hemerotecadigital.bne.es/index.vm y

facilitar nos las referencias de la prensa de la época.

Fuentes de información:

Fuentes de

información de las imágenes:

Figura 4: Revista MADRID

HISTÓRICO nº 11. Septiembre/Octubre 2007 De

La Ilustración Española y Americana. Biblioteca Nacional.

Figura 5: Revista MADRID HISTÓRICO nº 11.

Septiembre/Octubre 2007. Pg. 47

Figuras 6,7 y 8: Búsqueda en Google del Asilo de las Lavanderas

Figura 9: Foto del autor

Índice de figuras:

Figura

1. Las lavanderas en el Manzanares. Francisco de Goya

Figura

2. Cajones de las lavanderas

Figura

3. Tendederos en el río, con el Puente Verde al fondo. (1905)

Figura

4. Visita de la reina al Hospital de Incurables

Figura

5. Situación general del Asilo, en la Glorieta de San Vicente

Figura

6. Vista frontal del Asilo de Lavanderas

Figura

7. Imagen de la inauguración del Asilo de Lavanderas

Figura

8. Vista área

Figura

9. Cartel señalizador